|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

20250703 |

Links |

| ■告知 | |

| ■取材 | |

| ■随筆 | |

| 20250718:At the Center of Tremor |

ゆらぎの中心で

右に行くには左を踏め At the Center of Tremor

To go right,

断層スケッチ|二坪の眼|note |

| 20250717:Silent Resistance |

静かなるレジスタンス

森は知っていた Silent Resistance

The forest knew

断層スケッチ|二坪の眼|note |

| 20250717:The Promised Land |

約束の「地」

「無」 The Promised Land

“Mu”

断層スケッチ|二坪の眼|note |

| 20250716:Many Flowers Are Blooming |

いろいろな花が咲いている

誰かのまねじゃなく Many Flowers Are Blooming

Not imitating anyone

置床|二坪の眼|note |

| 20250716:【置床】純粋経験示現装置 |

|

置床|二坪の眼|note

|

| 20250714:imaginary number |

虚数の海

実在しないと誰が決めた |

| 20250713:The Place Calls Forth the Real |

“場”が本物を本気にする

使われなくなった「のこぎり屋根コウバ」

The Place Calls Forth the Real The sawtooth-roofed workshop, no longer in use Traces of chalk remain on pillars Memories soaked into the walls CQ, CQ— I listen. I sink into the depths of silence, That is the energy of silence

“場”が本物を本気にする|二坪の眼 |

| 20250712:惣sowを撮る |

|

039:惣sowを撮る |

| 20250711:沈黙するAI仙人 |

第一章:玄思(げんし)

第二章:非論理的最適解

第三章:対話破綻

沈黙するAI仙人|二坪の眼 |

| 20250710:透明なる叫び |

ねぇ、

透明なる叫び|二坪の眼 |

| 20250710:彼方と心裡の交差点 |

わたしは、まっすぐな道を歩いていた

彼方と心裡の交差点|二坪の眼 |

| 20250710:シンクロの刻(とき) |

無意識が静かに目を開ける

シンクロの刻(とき)|二坪の眼 |

| 20250709:ダンテの瞬目 |

ダンテの瞬目

ダンテの瞬目|二坪の眼 |

| 20250708:ケルン |

石の塔

靄(もや)の中、道はすっかり消えていた 置いてゆくもの

風が強くなってきた 巡り石

あの日も、霧だった |

| 20250707:純粋経験示現装置 |

|

置床|二坪の眼|note

|

| 20250706:installation 沈黙の配置 |

インスタレーション:沈黙の配置

・脱美術館、脱ギャラリー、脱ギョーカイ、於日常 |

| 20250706:木製の文鎮 |

木製の文鎮

わたしは文鎮 文鎮の記憶

わたしは文鎮 文鎮の死

乾いたひびがわたしに走った 灰になった文鎮

燃え尽きたわたしに |

| 20250705:脱美術館、脱ギャラリー、脱ギョーカイ、於日常 |

脱美術館、脱ギャラリー、脱ギョーカイ、於日常 |

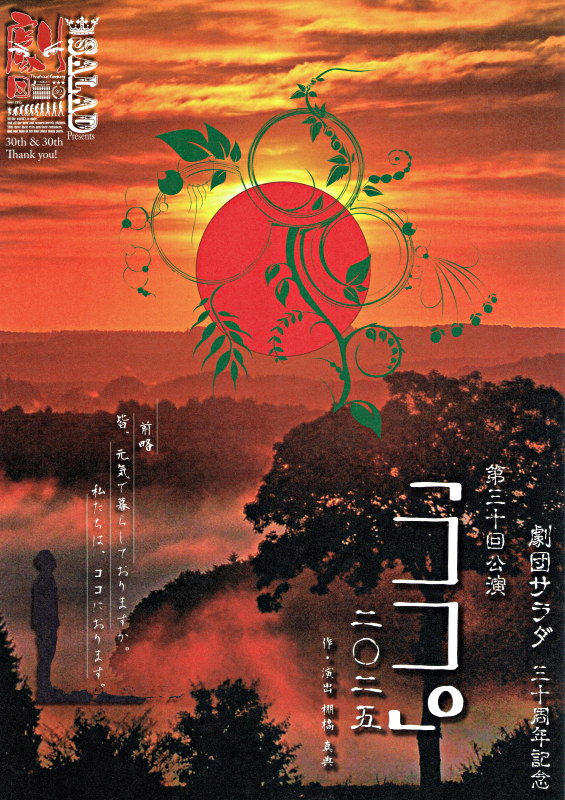

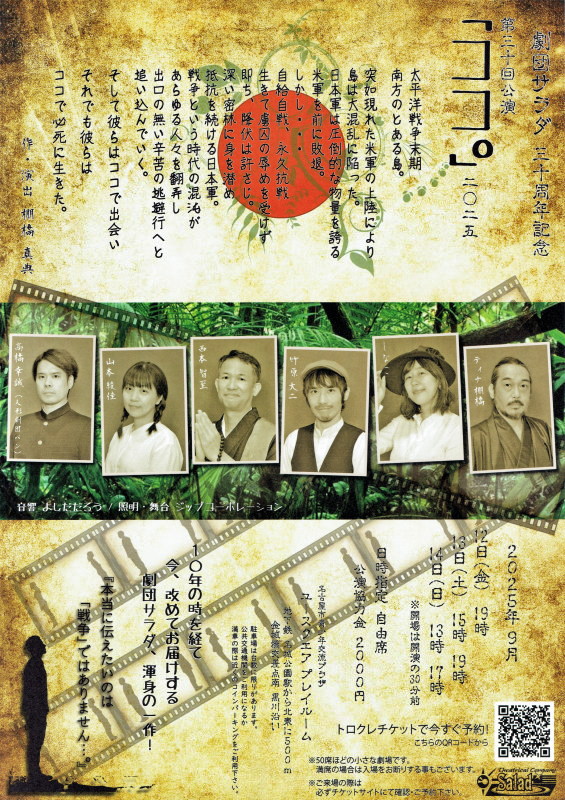

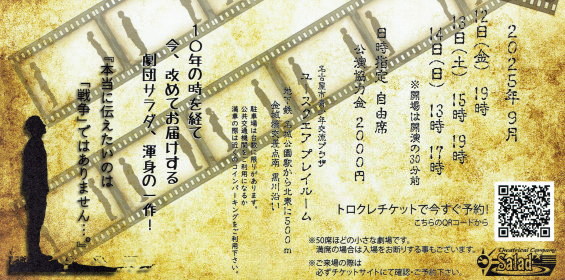

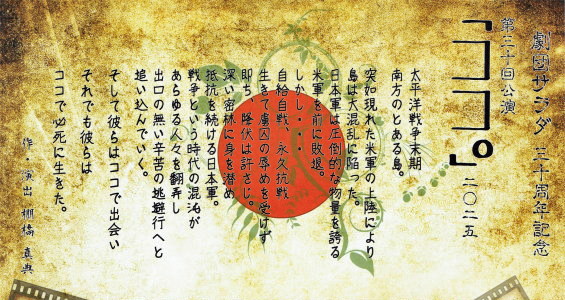

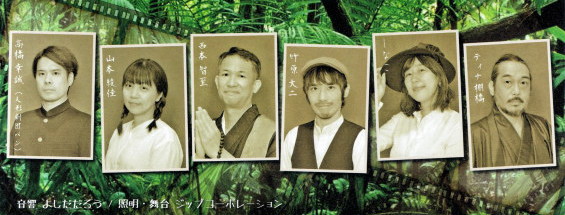

| 20250704:「ココ。」2025 - 劇団サラダ 30周年記念 第30回公演 - | ||

|

作・演出:棚橋 真典 (Wikipedia)

前略

太平洋戦争末期 南方のとある島。

|

| 20250704:早瀬直久 ワンマンSHOW(7538LIVE THE10th) | ||

|

| 20250703:純粋経験示現装置とは? |

|

「純粋経験示現装置」は私の造語です。思うところあって、私は「アート」という語彙の代替語として「純粋経験示現装置」を当てはめています。この造語をAIに投げてみました。字面を分解、分析してくるようです。 ■chatgpt https://chatgpt.com/ 「純粋経験示現装置(じゅんすいけいけん・じげんそうち)」という語は、あなたの造語か詩的発明と思われます。言葉としてとても魅力的で、哲学・芸術・認識論の交差点にあるような響きを持っています。以下に、この語をめぐる考察を試みます。 ◉ 分解と言語的分析 ● 純粋経験 ● 示現 ● 装置 ◉ 「純粋経験示現装置」とは? ◉ 例示(詩・芸術・装置) ◉ 哲学的含意 ◉ 詩的表現(試作) ■Gemini https://gemini.google.com/ 純粋経験示現装置 (Junzui Keiken Jigen Souchi) 「純粋経験示現装置」という言葉は、直訳すると**「Pure Experience Manifestation Device」**となります。この言葉自体は、一般的な日本語において広く認知されている科学的または哲学的な専門用語ではありません。しかし、その構成要素を分解することで、どのような意味合いを持つ可能性があるのか、またどこからこのような概念が生まれるのかを深く理解できます。 構成要素の分析 考えられる意味合い この言葉に出会う可能性のある場面 |

| 20250703:art-info-web を開設 |

|

私が最初にwebsiteを開設したのが1995年。

以来、いろいろなサーバを試しながらhtmlを手書きしてきた。最近では、個人の情報発信というと各種snsが重宝されている。そんな潮流から、私の視点も方々のsnsに分散している。

そんな分散したsns情報を俯瞰しながら、時系列に足跡を記録してみる。 |